Wiebkes Wetterdrachen Welt

Im Licht des Sonnentaus

Kurz-Info zum Buch

| Seit Jahren liegt Havnstadir unter einer grauen Wolkendecke, die Stadt verarmt zusehends. Kergja schlägt sich gerade so durch, sie verdient ihr Bisschen Geld mit dem Sonnentau, den sie am Strand sammelt. Was ihr Auftraggeber damit anstellt, interessiert sie nicht weiter. Doch dann wächst aus einem Stück Sonnentau ein Baum. Ein Baum, der sprechen und gehen kann. Geheimnisvolle leuchtende Kugeln schenken den Bewohnern Havnstadirs endlich das langvermisste Licht und es geht aufwärts. Doch dann rollen Wellen ohne Wind an Land, das Meer steigt und die ersten Stadtteile versinken im Wasser. Sind die Kugeln schuld? Und was hat der merkwürdige Priester tatsächlich vor? Können Kergja und Svalur die Stadt retten? | Im Licht des Sonnentaus Wiebke Salzmann 2015 ca. 160 Druckseiten; in sich abgeschlossener Roman erschienen bei bookrix.de Leseprobe auf bookrix.de 1,49 € ISBN: 978-3-7396-0749-8 als E-Book erhältlich, in vielen gängigen Online-Shops |

- Seit Jahren liegt Havnstadir unter einer grauen Wolkendecke, die Stadt verarmt zusehends. Kergja schlägt sich gerade so durch, sie verdient ihr Bisschen Geld mit dem Sonnentau, den sie am Strand sammelt. Was ihr Auftraggeber damit anstellt, interessiert sie nicht weiter. Doch dann wächst aus einem Stück Sonnentau ein Baum. Ein Baum, der sprechen und gehen kann. Geheimnisvolle leuchtende Kugeln schenken den Bewohnern Havnstadirs endlich das langvermisste Licht und es geht aufwärts. Doch dann rollen Wellen ohne Wind an Land, das Meer steigt und die ersten Stadtteile versinken im Wasser.

Sind die Kugeln schuld? Und was hat der merkwürdige Priester tatsächlich vor? Können Kergja und Svalur die Stadt retten?

Im Licht des Sonnentaus

Wiebke Salzmann

2015

ca. 160 Druckseiten; in sich abgeschlossener Roman

erschienen bei bookrix.de

Leseprobe auf bookrix.de

1,49 €

ISBN: 978-3-7396-0749-8

als E-Book erhältlich, in vielen gängigen Online-Shops

Leseprobe

aus „Der Hain der tanzenden Bäume“

Kergja zog kurz die Brauen zusammen, als sie Askur und den Baum auf der Stadtmauer nach Norden verschwinden sah. Dann fiel ihr ein, dass die Mauer bei Brennirs Garten eingestürzt war, die beiden mussten also im Osten um die Stadt herum, um nach Süden zu gelangen. Unvermittelt wurde ihr Blick vom Nachthimmel angezogen. In den schwarzroten Wolken erschien eine Gestalt, schemenhaft, durchsichtig, mit fahl schimmernden Augen und bleichem Horn auf der Stirn. Nebel dampfte aus ihren Nüstern, dann schlug sie mit dem langen Schweif. Gischt spritzte hoch in die Wolken, als der Schweif die See traf. Das Rauschen schwoll an, dann schlug eine Woge gegen die Mauer. Ein schrilles Knirschen ertönte, Kergja schwankte, sie stützte sich an der Mauer ab. Das Rauschen verebbte wieder, aber als Kergja die Hand zurück zog, war diese nass. Ein hohles Gefühl im Magen tastete sie die Steine ab. Die ganze Mauer war nass. Durch haarfeine Risse rann das Wasser hindurch und an den Steinen herab. Risse, die sich mit jeder neuen Welle weiter öffnen würden.

Sie hatte keine Zeit zu verlieren. Aber wohin? Hektisch sah Kergja vor und zurück. Den Glatzkopf hatte sie nördlich von ihrer jetzigen Position gesehen. Sie raffte ihren Rock und hastete durch das Wasser. Sie achtete nicht auf das Spritzen, verfluchte das Wasser, weil es ihren Lauf behinderte. Und merkte, wie es stieg, unaufhaltsam stieg. Als die Straße einen Knick machte, von der Stadtmauer weg, stand es ihr bereits bis zum Knie. Sie wollte der Straße folgen, fuhr aber sofort ins Dunkel zurück, vor ihr glänzte trübe der Schein mehrerer Fackeln und Kugeln auf dem Wasser.

Doch nicht das Licht machte ihr Angst, sondern die, die es trugen. Zwei Karren steckten im Wasser, das bereits an der Fracht zu lecken und zu zupfen begann, darum herum Menschen, schreiend, bittend, schluchzend – es nützte ihnen nichts. Unerbittlich wurden sie von der Stadtwache mit gesenkten Speeren gezwungen, ihre Karren stehen zu lassen und mitzukommen.

Der Lichtschein wurde schwächer, als die Gruppe sich entfernte. Trotzdem drückte Kergja sich eng an die Mauer und überlegte fieberhaft. Sollte sie denen die Gasse hinunter folgen? Würde sie entdeckt? Oder sollte sie den schmalen Weg gegenüber nehmen, kaum breit genug für einen Menschen, der sich als Fortsetzung der Gasse zwischen das letzte Haus und die Stadtmauer drückte? Als einer der Gefangenen entwischte und die Straße zurück lief, genau auf sie zu, war ihre Entscheidung klar. Rasch schlüpfte sie in den Weg, gerade rechtzeitig, bevor das Licht der verfolgenden Soldaten sie erreichte. Sie watete hastig, versuchte, kein Geräusch zu machen. Hinter ihr ertönte ein Sirren, ein Klatschen von etwas Schwerem auf Wasser, ein Schrei, der gurgelnd abbrach. Kergja musste sich einen Moment an die nasse Stadtmauer lehnen und ihre aufsteigende Übelkeit niederkämpfen. Dann hastete sie weiter. Ihr Hasten wurde bald zu zähem Waten. Den Rock zu raffen, reichte schon lange nicht mehr. Schwer schlug ihr der Stoff gegen die Beine, zog an ihr mit dem Gewicht nasser Wäsche. Mit Tränen in den Augen über die neuerliche Verzögerung zog sie ihn aus und wickelte ihn um ihre Taille.

Endlich erreichte sie das Ende des Weges. Nur zwei Hausbreiten war er lang, doch stand das Wasser ihr nun schon zwei Handbreit über dem Knie.

Vor ihr lag eine Gasse, die links an der Stadtmauer endete. Es gab nur die Möglichkeit, ihr nach rechts zu folgen, der schmale Weg setzte sich geradeaus nicht fort. Sie biss sich auf die Lippen. Wo war Svalur? Woher sollte sie wissen, welches die richtige Gasse war? Das richtige Haus? Dass er möglicherweise auch in einem anderen Viertel stecken konnte, darüber dachte sie lieber gar nicht erst nach. Zwei Häuser weiter quietschte ein Riegel, wieder drückte Kergja sich ins Dunkel. Dann erklangen aufgeregte Stimmen. Fackeln glommen auf, deren Licht auf dem Wasser trieb, als sich die Träger entfernten, sich mit mit rudernden Armen durch das Wasser kämpfend.

Kergja sah den beiden nach, mit vor Hoffnung und Angst fliegendem Atem. Die Glatze des einen hatte im Fackelschein unübersehbar geglänzt. Wie viele Kahlköpfe mochten im Tischlerviertel wohnen? Aber es war eine Chance.

Sie kämpfte sich durch das Wasser. Es ging leichter, wie beflügelt kam sie voran. Dann wurde ihr klar, woran das lag. Die Strömung unterstützte sie, das Wasser floss in die Stadt. Sich zur Mauer umdrehend, sah sie den zwei Fuß breiten Riss, ein düster-roter Keil in der schwarzen Mauer. Beim Anblick des gurgelnd eindringenden Wassers machte sich ihr das erste Mal die Kälte des Wassers bemerkbar, drang ihr schlagartig bis ins Blut.

Als sie sich wieder umwandte, sah sie direkt in eine Speerspitze. Vor ihr stand ein Wachmann, den roten Rock nass bis auf die Haut, in der einen Hand ein Licht, in der anderen den Speer. Er stand genau zwischen ihr und dem Haus, aus dem der Kahlköpfige gekommen war. Er und sein Speer.

Der Soldat sagte irgendetwas, Kergja hörte ihn nicht, sie sah nur den Speer. Ein Speer, der zwischen ihr und dem Menschen, den sie liebte, stand.

Ein wildes Knurren ausstoßend ergriff Kergja den Spieß, eine Drehung des Schaftes und der Soldat ließ los, völlig überrascht. Dann fuhr ihm das stumpfe Ende des Speers in die Rippen, spritzend stürzte er ins Wasser, kam prustend wieder hoch. Ein neue Woge schlug krachend gegen die Mauer. Ein Zittern lief durch den Boden, Wellen eilten über die Wasserfläche, schwappten bis zu Kergjas Taille hoch. Etwas prasselte hinter ihr, ein Klatschen, wie von Steinen, die ins Wasser fallen. Der Soldat riss die Augen auf, warf sich herum und watete um sein Leben. Kergjas Atem ging heftig, ein Blick zurück zeigte ihr, dass der Riss seine Ausdehnung verdoppelt hatte. Die Zeit lief ihr davon. Sie benutzte den Speer als Gehstock, kam dadurch etwas schneller voran. Trotzdem schien es ihr eine Ewigkeit, bis sie endlich die Tür erreichte. Sie war nicht verriegelt, als Kergja die Klinke drückte, öffnete sie sich wie von selbst. Das hineinströmende Wasser drückte sie nach innen.

Im Flur stand das Wasser genauso hoch wie draußen. Seitlich führte eine Treppe nach oben, geradezu lag eine Tür. Die Tür war von außen verriegelt. Kergjas Herz schlug schneller. Türen, die von außen verriegelt waren, sollten drinnen etwas festhalten. Sie eilte hinüber, schlug laut dagegen.

„Svalur!“

„Kergja? Kergja! Wo kommst du her?!“

Die Erleichterung über die Antwort trieb ihr die Tränen in die Augen. Sie packte den Riegel und schob. Er war gut geölt und glitt leicht und lautlos zur Seite. Dann zog sie an der schweren Tür. Die regte und rührte sich nicht.

„Svalur! Du musst von innen gegen die Tür drücken!“ Sie zog noch einmal, hörte ihn von innen ächzen, aber die Tür bewegte sich nur wenige Fingerbreit und schloss sich sofort wieder, als Kergja loslassen musste. Kergja stand mit hängenden Armen da. Das Wasser. Der Druck des Wassers hielt die Tür geschlossen.

Und es stieg weiter.

*

Svalur unterdrückte einen Triumphschrei, als sich der Strick endlich löste. Er rieb sich die Hände, die von dem kalten Wasser steif geworden waren, aber sein Plan war aufgegangen, der feuchte Strick hatte sich abstreifen lassen, wenn auch mühsam. Er rappelte sich aus dem Wasser auf, in dem er gehockt hatte.

Wieder ein Donnern, das Zittern des Bodens. Und das Wasser stieg, stieg jetzt mit Macht und reichte ihm bald bis zum Oberschenkel. Hektisch wandte Svalur den Kopf nach rechts und links, aber die Mauern waren stabil, die Fenster viel zu klein zum Durchschlüpfen, selbst wenn es ihm gelang, die Verbretterung los zu reißen. Die Tür. Das ganze Haus verfiel, seine einzige Chance war, dass der Riegel keine Ausnahme machte. Sein Atem wurde keuchend, er holte Schwung – und stürzte klatschend ins Wasser, weil er abrupt anhielt. Jemand rief ihn von draußen. Kergja!

Seine plötzliche, überschwappende Freude stürzte ins Bodenlose, als klar wurde, dass sie die Tür nicht auf bekommen würden.

Er lehnte sich an das Holz, im jetzt hüfttiefen Wasser. „Kergja! Das hat keinen Sinn! Verschwinde! Es wäre sinnlos, wenn wir hier beide ertrinken!“

Er hörte nichts, dann tappten Schritte die Treppe in der Diele hoch. Er hörte sie über sich rumoren. Stand es so schlimm, dass kein Entkommen auf die Straße war und sie sich im oberen Stockwerk in Sicherheit bringen wollte? Svalur lehnte sich mit dem Rücken an die Tür und schloss die Augen. Sollte dies das Ende sein? Die Schritte kamen wieder herunter getappt, es platschte leise, dann schrie Kergja „Svalur – weg von der Tür!“

Er hatte sich noch nicht ganz herumgedreht, da krachte eine Axt gegen das Holz, die Tür splitterte, Holzfetzen flogen ihm ins Gesicht. Noch drei, vier Hiebe, und das Loch war groß genug. Die Axt klatschte ins Wasser, Kergjas Hände streckten sich ihm entgegen, da hatte er sich schon hochgestemmt und halb hindurchgeschoben. Später würde er etliche Splitter aus Armen, Händen und Rumpf ziehen müssen, aber dazu war jetzt keine Zeit.

„Dich schicken die Einhörner!“

Er schlang die Arme um Kergja, musste sie aber bald wieder loslassen, denn sie zog ihn rasch nach draußen. Im fahlen, roten Licht erhaschte er einen Blick auf ihr verweintes, mit Ruß und Asche verschmiertes und zerkratztes Gesicht.

Sie schraken zusammen, als die nächste Welle gegen die Mauer brach, wieder erklang das Ächzen von Steinen, das Klatschen, als sie ins Wasser fielen.

Das Wasser stieg weiter. Als sie sich auf die Stadtmauer zu bewegten, mussten sie sich gegen die rasch zunehmende Strömung stemmen, die Kergja inzwischen bis zur Brust reichte. Sie versuchte, zu schwimmen, aber ohne Halt auf dem Boden war sie machtlos gegen die Strömung. Sie kamen kaum noch vom Fleck. Vor ihnen gähnte der keilförmige Riss in der Mauer, oben inzwischen eine Manneslänge breit, durch den schwarz und unaufhaltsam das Wasser floss. Das hereinströmende Wasser warf Kergja zurück, sie taumelte gegen Svalur. Der griff rasch zu, verhinderte, dass sie ins Wasser stürzte. Dann hielt er die vor Erschöpfung Zitternde fest.

„Svalur – das schaffen wir nie! Wir kommen noch nicht einmal zur Mauer hin, geschweige denn rauf!“

„Wir müssen. Komm.“

Rasch zog er sie nach rechts, in einen Weg zwischen zwei Häusern.

„Wohin ...“ Wasser verschluckte gurgelnd den Rest ihrer Worte. Sie versuchte, sich auf die Zehenspitzen zu stellen, vergeblich. Es ging nicht mehr. Kergja breitete die Arme aus und versuchte zu schwimmen. Svalur sah sich um und erwischte sie gerade noch, bevor die Strömung sie gegen eine Hauswand werfen konnte.

„Halt durch! Wir haben‘s gleich geschafft!“ Er zerrte sie hinter sich her, bemüht, ihren Kopf über Wasser zu halten.

Dann sah Kergja es und schluchzte vor Erleichterung. Im spitzen Winkel stieß der Weg an die Mauer, an einer Stelle, an der ein Stapel Sandsäcke lag. Kergja griff nach den Säcken, klammerte sich fest. Svalur schob sie nach oben, bis sie auf den Säcken saß, kletterte dann hinterher und half ihr, auf die Mauer zu kommen. Oben angekommen, sank sie in ein hustendes, schluchzendens, zitterndes Bündel zusammen. Svalur beugte sich über sie und schüttelte sie sanft, aber mit mühsam bezwungener Ungeduld. „Kergja – wir müssen hier weg! Die Mauer kann jeden Moment völlig zusammenbrechen!“

Sie nickte und raffte sich auf, zu einem schleppenden Lauf auf der Mauer nach Norden, um im Osten herum auf die Südseite zu kommen. Svalur folgte ihr, achtete darauf, hinter ihr zu bleiben, damit er sie nicht verlieren konnte.

„Was ist eigentlich passiert?“

Sie wandte sich nicht um. „Der Baum ist bei Askur. Sie gehen zum Hain.“

Svalur öffnete den Mund, er hatte nicht nach dem Baum fragen wollen. Das Feuer bei seinem Vater war es, was ihm Angst machte. Aber als er Kergjas Rücken betrachtete, der sich steif und abweisend vor ihm bewegte, wusste er, dass er die Antwort nicht hören wollte. Noch nicht. Svalur folgte Kergja wie in Trance. Immer wieder hörte er die Worte des Tischlers: „Aber es ist alles in Flammen aufgegangen – ich konnte mich retten, Snerra ist umgekommen!“

Aber noch hatte sein Hirn eine schützende Wand zwischen ihm und dem, was diese Worte und Kergjas Schweigen bedeuten mussten, errichtet. Das Wissen um das Schreckliche saß fest hinter der Wand, kratzte daran herum, versuchte, darüber zu schauen, aber noch hatte es keine Chance. Noch nicht.

Ein Donnern ging durch die Stadtmauer, als ein Schlag wie mit einem gewaltigen Rammbock sie traf. Wasser spritzte über die Brüstung, klatschte auf den Wehrgang, durchnässte Svalur. Er prallte gegen Kergja, die wich hastig zurück und zog ihn mit sich. Dann standen sie still, lauschten atemlos dem Zittern, das aus dem Boden unter ihren Füßen aufstieg. Das Rauschen des Meeres schwoll weiter an, die See holte Atem, und dann führte sie ihren nächsten Schlag. Kergja drückte sich an Svalur, er sah sich um. Zurück? Weiter nach vorn? Runter von der Mauer? Das Zittern der Mauer wurde zu einem Beben, die Brüstung begann zu wackeln. Die nächste donnernde Welle ließ die Mauer schwanken, erste Steine bröckelten aus der Brüstung. Kergja wich einen Schritt zurück, Svalur folgte ihr langsam, dann brach ein neuer Schlag gegen die Mauer, sie wandten sich um und rannten um ihr Leben.

Schlangengleiche Äste wanden sich um Kergjas Arme, ihre Taille wurde von einem starken Zweig gehalten. Sie zappelte, schlug und biss um sich, aber alles, was sie tat, ließ den würgenden Griff der Zweige noch fester werden. Sie verlor den Boden unter den Füßen, schrie, schrie nach Svalur, dann sah sie, dass er genau wie sie in der Falle hing. Langsam, aber unaufhaltsam wurden sie nach oben gezogen.

Dann brach die Mauer.

Als wäre sie aus Butter, wich sie dem Wasser in einer einzigen einladenden Bewegung. Schwarz und gurgelnd strömte die See herein, gierig, eilig nahm sie die Stadt in Besitz.

Zur Entstehung des Buches

- Der Ostseestrand an der Rostocker Heide bei Hochwasser

Als ich 1995 an die mecklenburgische Ostseeküste in der Nähe von Rostock gezogen bin, hatte ich das Meer noch nicht allzu oft gesehen – dreimal war ich mit der Fähre nach Skandinavien über die Ostsee gefahren und einmal verbrachte ich ein Wochenende an der niederländischen Nordseeküste.

- Buchenwald am Rand der Steilküste der Rostocker Heide

Was mich hier gleich faszinierte, waren die Steilküsten auf Fischland, aber auch die weniger hohen Steilküsten entlang des Waldes der Rostocker Heide. Der Wald steht bis an die Abbruchkante heran – die Baumkronen verformt vom Wind. Diese Windflüchter kann man besonders schön auf dem Darss sehen.

- Noch hängen die Fichten an wenigen Wurzeln fest.

Sturm und Hochwasser nagen an den Steilküsten, sodass immer wieder Bäume den Halt verlieren. Man sieht die toten Stämme dann auf dem Strand liegen.

- Selbst gesammelter Bernstein; das größte Stück ist 2,5 cm lang.

Natürlich haben wir auch nach Bernstein gesucht – und welchen gefunden.

Die Dichte von Bernstein ist etwa so groß wie die von Wasser. Wird im Winter das Wasser kälter, steigt seine Dichte – womit der Bernstein gegenüber dem Wasser leichter wird. Wehen jetzt noch Stürme vom Meer aufs Land und wühlen das Meer auf, wird der Bernstein leichter vom Boden aufgeschwemmt und mit den Wellen an den Strand gespült.

- Die Süntelbuchen bei Lietzow auf Rügen

Wälder und Bäume haben mich schon immer fasziniert – die Idee, die Bäume wandern zu lassen, ist allerdings bei Tolkien und seinen Huorns und Ents geklaut.

Dazu dann der fantastische Eindruck, den ein mit Glühwürmchen übersäter Baum eines Nachts im Wald bei Riddagshausen (Braunschweig) hinterlassen hat – und der Sonnenbaum war geboren.

Zwar stürzen in der Geschichte um den Sonnentau die Bäume nicht von einer Steilküste, aber die am Strand liegenden Baumskelette und der Bernstein haben mich um die Jahrtausendwende auf die Idee zu diesem Märchen gebracht (wie man sieht, vor der Rechtschreibreform …):

Sonnentau

Vor vielen Zeitaltern, lange bevor Tiere und Menschen die Weltbühne betraten, gehörte die Erde den wandernden Bäumen. Damals waren die Bäume nicht mit ihren Wurzeln ans Erdreich gefesselt, sie konnten sich frei bewegen. Sie gingen über das Land mit wurzelzehigen Füßen, benutzten ihre Äste wie Arme, die zierlichen Zweige wie Finger. Augen, Mund und Ohren hatten sie, wo heute nur noch Astlöcher zu sehen sind.

Sie wanderten weit umher und ließen es sich gut gehen. Mit den grünen Blättern fingen sie das warme Sonnenlicht, mit ihren langen Wurzeln tranken sie klares Wasser und wurden groß und prächtig. So ging es viele tausend Jahre.

Doch irgendwann schlich sich Unzufriedenheit ein. Zunächst leise, dann immer lauter, begannen sie, über das Dunkel der Nacht zu murren.

„Was nützt es uns, daß wir Tag und Nacht Wasser bekommen?“ sprachen sie und knarrten mit den Ästen. „Wo wir nur tagsüber Sonnenlicht trinken können? Wie groß, wie stark könnten wir sein, wenn wir auch nachts Licht bekämen!“

Und als sie so murrten und zürnten, reifte ein Gedanke in ihnen. Ein Gedanke voll Unheil.

Die Bäume begannen, die Tautropfen zu sammeln, die sich des nachts auf ihrem Laub sammelten und die sie früher achtlos abgeschüttelt hatten. Jetzt hielten sie sie behutsam fest, bargen sie in ihren Blättern und fingen in ihnen die Sonnenstrahlen, die tagsüber im Überfluß vom Himmel fielen. So lange die Sonne hell am Himmel stand, sah man nur glitzernde Wasserperlen, mit denen die Bäume über und über bedeckt waren.

Als dann aber die Nacht kam und es dunkel werden sollte, begannen die lichtgefüllten Tautropfen zu leuchten und sandten das eingefangene Sonnenlicht durch die Nacht. Myriaden feiner Strahlen fielen in die Dunkelheit, bis das Licht des Sonnentaus die Dunkelheit verdrängte und es hell wurde wie am Tage.

Die Bäume lachten, als sie sahen, daß ihr Plan geglückt war. Freudig tranken sie das Licht der Tautropfen und schüttelten übermütig ihre Kronen.

So ging es viele Nächte lang.

Aber nicht alle freuten sich.

Der Mond, der bisher sein silbernes Licht durch die Nacht hatte fließen lassen, verblaßte im Licht der Tautropfen und war nicht mehr zu sehen. Sein sanfter Schein wurde überstrahlt vom Licht des Sonnentaus. Als er begriff, daß man ihm die Nacht genommen hatte, wurde er zornig und der Zorn ließ ihn zu einer schmalen Sichel schrumpfen, die den Himmel zerschnitt.

Und auch das Meer bäumte sich wütend auf, denn sein Spiegel sank. Je mehr Tautropfen die Bäume festhielten, desto weniger konnten verdunsten und wieder als Regen ins Meer zurückkehren. Der Wasserverlust wurde von Tag zu Tag größer, und das Meer rauschte im Zorn, bis weißer Schaum die Wellen bedeckte.

Das sah der Mond.

Und beide, Meer und Mond, faßten einen furchtbaren Plan.

Der Mond verdunkelte sein Gesicht, bis er schwarz am Himmel stand. Dann zog er, zog mit aller Kraft an den Wassern des Meeres. In einer mächtigen Woge, höher als alle Wellen jemals zuvor, folgte das Meer dem Sog, bäumte sich auf und brach donnernd über das Land. Seine Wut hinausbrüllend riß das Meer an Felsen, verschlang Erde und Sand und überflutete das Land. Brodelnd drang es landeinwärts und suchte nach den Bäumen. Es suchte den Sonnentau, denn es wollte sich holen, was ihm zustand.

Zu spät erkannten die Bäume die Gefahr. Sie tanzten noch im Licht des Sonnentaus, als die Meereswellen bereits schwarz ihre Wurzeln umspülten. Als das Meer sich dann aufbäumte, um mit nassen Krallen nach ihnen zu greifen, rannten die Bäume um ihr Leben. Aber es gab kein Entkommen vor der Rache von Mond und Meer. Unaufhaltsam ergoß sich das Wasser über die Erde und begrub alles unter sich, verschlang die wandernden Bäume und den Sonnentau, und zog sie hinab in seine dunkle Tiefe.

Nur wenige Bäume überlebten den Angriff von Mond und Meer. Sie überlebten, weil sie ihre Wurzeln tief ins Erdreich gruben und sich festhielten, um der Gewalt des Wassers zu widerstehen.

Und sie halten sich bis heute fest, lassen die Erde niemals los, denn immer noch wechselt der Mond die Gestalt und zieht das Meer an Land, wo es an den Steilküsten nagt und immer noch dann und wann Bäume stürzen läßt.

Und manchmal spülen die Wellen die hart gepreßten Tautropfen an den Strand, unscheinbare, braune Klumpen. Aber werden sie poliert, wecken die Strahlen der Sonne das versteinerte Licht und sie leuchten

die Tropfen des Sonnentaus.

- Brandung auf den Lofoten

Irgendwann ein paar Jahre später war dann die Idee für die Geschichte um Kerkja, Svalur und den Sonnenbaum da, die auf diesem Märchen beruht. Genauer gesagt, ist dieses Märchen eine alte Sage, auf die Kerkja und Svalur stoßen und die ihnen die rettende Idee gibt, wie sie ihre Stadt vor dem Untergang bewahren können.

- Dieses Stück Bernstein habe ich durch ein Mikroskop fotografiert, bei etwa 30-facher Vergrößerung. Die dunklen Strukturen in der Mitte gehören zum Bernstein, aber das braune Etwas mit den regelmäßig angeordneten schwarzen Punkten könnten tatsächlich pflanzlichen Ursprungs sein. Bilde ich mir jedenfalls gern ein …

In den ersten Jahren stand das Märchen in keinem Zusammenhang mit „Die Zeichen der Wetterdrachen“. Selbst die erste Fassung der Geschichte von Kerkja und Svalur hatte noch nichts mit den Verwandlern, Einhörnern oder Wetterdrachen zu tun. Erst um 2008 herum fügte sich die Sage um die Entstehung des Sonnentaus (in leicht veränderter Form) in die Geschichten um die Verwandler ein – woraufhin dann auch Kerkja und Svalur mit Verwandlern zu tun bekamen. Dabei war es fast so, als würde ich die Zusammenhänge nach und nach entdecken, wie ein Archäologe – statt sie zu erfinden. Auf einmal passte alles zusammen: Auch wenn der Grund für die düstere ständige Wolkendecke im „Licht des Sonnentaus“ nicht erwähnt wird – „Die Wetterdrachen“ lieferten auf einmal einen; andererseits bekommt die Hafenstadt, die im Drachenwetter-Roman nur am Rande erwähnt wird, im „Licht des Sonnentaus“ ihre eigene Geschichte.

In „Die Zeichen der Wetterdrachen“ erfährt man nicht nur, was das Wetter so durcheinanderbrachte, dass in Havnstadir die Sonne nicht mehr scheint, sondern auch, wie es zum Untergang von Hamarborg kam und wieso die Höfe in Ljossandur verlassen sind.

Ein Wort noch zu den Namen …

Ich tue mich immer etwas schwer damit, mir Namen für meine Protagonisten auszudenken – bei einem Krimi bin ich mal alphabetisch vorgegangen und habe immer den Namen genommen, der mir zu dem Buchstaben zuerst einfiel. Noch schwerer war es dann, mir für eine Fantasy-Geschichte Fantasie-Namen ausdenken zu müssen. Da ich bis Anfang der 1990er Jahre viel im Reitstall war und zuletzt Islandpferde geritten bin, habe ich mir ein dickes Buch zu Islandpferden genommen, das im Anhang eine lange Liste isländischer Pferdenamen hat. Dort habe ich mich dann bedient …

Das Märchen „Sonnentau“ ist erschienen in:

Kristiane Allert-Wybranietz:

Unverhofft streift uns das Glück – Geschichten und Märchen

Heyne, München, 2001

und als „Lesekarte“:

Wiebke Salzmann:

Sonnentau

LeseKarte Edition Zita M., Tressow, 2004

Hintergrundwissen zum Buch

Da ich Physikerin bin, war oft ein naturwissenschaftliches Phänomen der Anlass für eine Geschichte – keine Angst, man muss nichts davon verstehen; in der Geschichte hat das alles nichts mehr mit Physik zu tun. Zumal ich die Phänomene dann auch fröhlich „neu kombiniere“. Aber für die, die es interessiert, erkläre ich hier, was in unserer realen Welt dahintersteckt.

Eigentlich – das muss ich hier mal loswerden – ist diese reale Natur bereits so fantastisch, dass sie keiner zusätzlichen Ausschmückung durch Fantasy bedarf.

Steilküsten und stürzende Bäume: Wind und Wasser als Landschaftsformer

Durch Wind und Wasser entstand aus den Buchten und Inseln im Laufe der Zeit eine so genannte Ausgleichsküste, also eine halbwegs geradlinig verlaufende Küstenlinie. Sand und Kies wurden (und werden) stetig abgetragen und an anderer Stelle wieder angelagert. Dort, wo Meer und Wind an der Küste nagen, entstehen Steilküsten und dort, wo der Sand wieder abgelagert wird, bilden sich Nehrungen als schmale Landverbindungen zwischen den Inseln. Insgesamt sorgt dies für eine „Uferbegradigung“.

Fischland-Darß-Zingst ist eine Halbinsel östlich von Rostock (Zingst schließt sich als schmale Landzunge an den Darß an und ist im Bild rechts vom Darß noch zu erkennen). Bis ins 14. Jahrhundert war dies keine geschlossene Landzunge, sondern es gab drei Inseln: den Kern Fischlands, den Darß und den Zingst. Die Hanse schüttete die Verbindungen zwischen Ostsee und Bodden zu, wodurch zunächst Fischland und Darß miteinander und mit dem Festland verbunden wurden, im 19. Jahrhundert dann auch Zingst.

Dass die Landbrücke heute noch existiert, ist den aufwändigen Küstenschutzmaßnahmen zu verdanken, denn die Kräfte, die aus den Inseln eine Ausgleichsküste formten, wirken natürlich auch heute noch. Die Küste von Fischland weicht zurück, pro Jahr wird etwa ein halber Meter abgetragen und am Darßer Ort (der „Spitze“ am Nordende vom Darß) wieder angelagert.

Die hier beschriebenen Steilküsten haben nichts mit den Kreidefelsen auf Rügen zu tun, sondern bestehen aus Sand und Kies.

Das Gold der Ostsee: Bernstein

Bernstein ist fossiles Harz. Dieses Harz kann von verschiedenen Pflanzen abgesondert worden sein, wonach man dann die etwa 80 verschiedenen Bernsteinarten unterscheidet. Die im Baltischen Bernstein häufigste Bernsteinart heißt Succinit. Diese Bernsteinart findet sich auch als Hauptkomponente in den Bernsteinlagern bei Bitterfeld. Von welcher Pflanze der Succinit stammt, weiß man noch nicht – die frühere Vermutung, ein Kiefernvorfahr sei die Quelle des Harzes gewesen, konnte nicht bestätigt werden. Jedenfalls lebte die Baumart vor ca. 30 Millionen Jahren in einem Wald, dessen Lage für den Ostsee-Bernstein nicht mehr rekonstruiert werden kann, da die Gletscher der Eiszeiten die Spuren vernichtet haben. Da Bernstein an der Luft verwittert, übersteht er auch im belüfteten Boden nur einige Jahrtausende. Der Bernstein muss damals also sehr rasch in das „Blaue Erde“ genannte Sediment geraten sein, in dem der Bernstein so häufig vorkommt, dass sich der Abbau im Tagebau lohnt. Das wahrscheinlichste Szenario ist daher, dass ein mäandrierender Fluss den Bernstein aus Wäldern des heutigen östlichen Skandinaviens in das heutige Ostseebecken transportiert hat.

Der Bernstein bei Bitterfeld wurde dagegen wahrscheinlich durch Flüsse aus dem Süden eingetragen.

- Der durch Reibung elektrisch aufgeladene Bernstein wird in die Nähe des dünnen Wasserstrahls gehalten und verbiegt diesen.

Das Wort Bernstein kommt vom mittelniederdeutschen „Börnsteen“, was so viel bedeutet wie Brennstein. Das hat eine einfach Ursache – Bernstein ist brennbar. Damit könnte man Bernstein am Strand von Glas oder anderen Steinen unterscheiden – hätte den Bernstein dann aber verloren.

Im Bernstein kann man mit Glück so genannte Inklusen finden – Einschlüsse von Lebewesen wie Insekten oder von Pflanzenteilen, die in das aus dem Baum austretende Harz gerieten und dann in der klebrigen Masse gefangen waren. Wobei die Lebewesen in der Regel verwest sind und nur noch der Abdruck vorhanden ist. Die Detailgenauigkeit des Hohlraums, den das Insekt im Bernstein hinterließ, legt nahe, dass das Harz sehr rasch aushärtete, wahrscheinlich noch am Baum.

Bei „alten Griechen“ hieß Bernstein übrigens Elektron – ein Name, der heute in der Physik für das negativ geladene Teilchen benutzt wird, dass zum Einen die Hülle des Atoms bildet, zum Anderen aber auch in Metallen den elektrischen Strom leitet. Das kommt daher, dass Bernstein sich durch Reiben elektrostatisch aufladen lässt (und zwar mit negativer Ladung).

Wenn der Mond sich rötet: totale Mondfinsternis

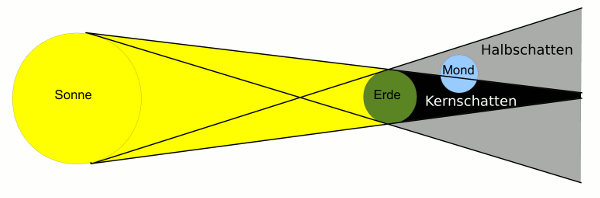

-

- Die Sonne sendet natürlich in alle Raumrichtungen Licht aus – zum Verständnis von Kern- und Halbschatten betrachten wir aber nur die Strahlen, die von den Rändern der Sonnenscheibe ausgehen und gerade noch von der Erde verdeckt werden. Die Strahlenbündel vom rechten wie vom linken Rand erzeugen jedes einen Schattenwurf. Die Strahlen vom jeweils anderen Rand fallen aber in diesen Schatten hinein, sodass dieser von ihnen aufgehellt wird – mit Ausnahme des Bereiches, der schwarz gefärbt ist. Hier blendet die Erde beide Strahlenbündel aus. Das ist der Kernschatten, also der Bereich, in dem völlige Finsternis herrscht. Die Bereiche, in denen nur der Schatten eines der Strahlenbüdel fällt, heißen Halbschatten. (Das Gesagte lässt sich entsprechend auf sämtliche Strahlenbündel übertragen.)

Wenn der Mond um die Erde wandert, gerät er auch immer wieder in den Schatten, den die Erde wirft. Je nachdem, wie exakt die Erde zwischen ihm und der Sonne steht, streift er nur den Halbschatten oder gerät vollständig in den Kernschatten. Tritt der Mond vollständig in den Kernschatten ein, spricht man von einer totalen Mondfinsternis; tritt er nur teilweise in den Kernschatten ein, handelt es sich um eine partielle Mondfinsternis. Eine partielle Halbschattenfinsternis schließlich entsteht, wenn nur ein Teil des Mondes in den Halbschatten eintritt und der Rest überhaupt nicht im Schatten liegt. Diese Finsternis ist mit bloßem Auge kaum zu erkennen, da der Helligkeitsunterschied gering ist.

Da eine Mondfinsternis nur auftreten kann, wenn die Erde zwischen Sonne und Mond steht, sieht man von der Erde aus die voll beleuchtete Mondscheibe (außerhalb der Verfinsterung natürlich) – Mondfinsternisse treten also nur bei Vollmond auf.

-

- Die totale Mondfinsternis vom 28. September 2015

Jeder, der schon einmal eine totale Mondfinsternis gesehen hat, weiß, dass die Finsternis bei einer totalen Mondfinsternis gar nicht so total ist, wie oben behauptet. Die Mondscheibe leuchtet rötlich braun. Dieser rote Schein kommt von dem Sonnenlicht, dass durch die Erdatmosphäre gestreut wird. Streuung bedeutet, das von der Sonne einfallende Licht wird in alle möglichen Richtungen abgelenkt. Dadurch kann auch Licht in den Schatten hinter der Erde gelangen. Blaues Licht wird stärker gestreut als rotes; das bedeutet, das blaue Licht wird gewissermaßen „in alle Himmelsrichtungen“ ins Weltall gestreut – dadurch gelangt an eine bestimmte Stelle nur wenig blaues Licht. Das rote Licht dagegen wird nur wenig gestreut, weshalb es nur wenig aus der ursprünglichen Richtung von der Sonne zur Erde abgelenkt wird. Dadurch gelangt relativ mehr rotes Licht zum Mond als blaues. Der Mond reflektiert das rote Licht dann wiederum und wir sehen die Mondscheibe geisterhaft rot leuchten. Je näher der Mond der Erde steht, desto röter erscheint er – wenn er so nah steht wie im Septmber 2015, scheint er so rot, dass man ihn auch als Blutmond bezeichnet. (Wobei die Farbe doch eher ins Orange-Braune geht, als wirklich blutrot zu sein …)

Gelbes und grünes Licht liegen im Streuverhalten zwischen rotem und blauem, weshalb ich der Übersicht halber nur die beiden Extreme blau und rot betrachtet habe.

Wenn der Mond am Wasser zieht: Gezeiten

Bevor sich hier falsche Vorstellungen festsetzen – die Schwerkraft des Mondes zieht nicht nur am Wasser, sondern an der gesamten Erde. Auch die „feste Erde“ und die Atmosphäre durchlaufen Gezeitenbewegungen. Diese sind nur nicht wahrnehmbar für den Menschen, da er das Auf-und-ab des Erdbodens (die in unseren Breiten immerhin ca. 20 cm beträgt, am Äquator 40 cm) mit durchläuft.

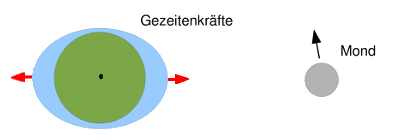

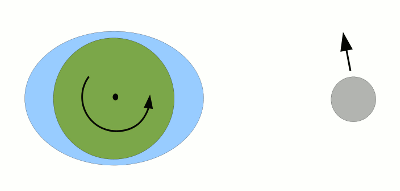

- Das Zusammenwirken von Mondgravitation und Zentrifugalkraft erzeugt auf der mondab- und -zugewandten Seite der Erde die nach außen wirkenden Gezeitenkräfte. Diese erzeugen die beiden Flutberge. Im Tagesverlauf dreht die Erde sich unter den beiden Flutbergen weg, wodurch wir Erdenbewohner zweimal am Tag die Flut steigen und fallen sehen.

Die Ursache für die Gezeiten liegt in der Gravitation des Mondes. Im Allgemeinen erklärt man die Gezeiten mit dem Zusammenspiel von Zentrifugalkraft und Mondgravitation. Während die Zentrifugalkraft an allen Punkten der Erdoberfläche gleich ist, nimmt die Mondgravitation mit zunehmender Entfernung vom Mond ab. Sie ist also auf der mondabgewandten Seite geringer als auf der mondzugewandten Seite der Erde. Die Mondgravitation ist überall zum Mond hin gerichtet, die Zentrifugalkraft ist auf der mondzugewandten Seite der Erde ebenfalls zum Mond hin, auf der vom Mond abgewandten Seite aber vom Mond weg. Zum Mond hin addieren sich also Zentrifugalkraft und Mondgravitation, vom Mond weg sind sie entgegengesetzt gerichtet, wobei die Zentrifugalkraft überwiegt. Addiert man beide Kräfte, kommt es daher sowohl auf der mondabgewandten als auch auf der mondzugewandten Erdseite zu einer nach außen gerichteten Kraft, den so genannten Gezeitenkräften – diese zieht an der Erde und erzeugt die beiden Flutberge. Da das Wasser der Flutberge irgendwo herkommen muss, entstehen zwischen den beiden Flutbergen die Ebbetäler. Da sich nun die Erde im Tagesverlauf um sich selbst dreht, dreht sie sich unter den Flutbergen weg. Wir als Erdbewohner sind mit der Erde fest verbunden und nehmen ihre Eigendrehung nicht wahr – für uns sieht es so aus, als rollte das Meer im Gezeitenwechsel vor und zurück.

-

- Bei Ebbe kann man zu Fuß von Cuxhaven nach Neuwerk wandern. Wem die 12 km zu weit sind, der kann auch eine Kutsche nehmen. Bei jeder Wattwanderung muss man darauf achten, dass man den Rückweg schafft, bevor das Wasser wiederkommt. Im Zweifel lieber jemanden fragen, der was davon versteht.

So weit die Situation auf dem offenen Ozean. In der Nähe der Kontinente, wo die Küstenlinien Buchten und Becken erzeugen, wird es komplizierter. Die Küstenlinien zwingen dem Wasser Strömungen auf, die zu ganz unterschiedlichen Gezeiten führen. Auf dem offenen Ozean beträgt der Tidenhub ca. 50 cm, die Nordsee erreicht 4 m Tidenhub und hat daher ein Wattenmeer, die Ostsee nur 10 cm – was überhaupt nicht zu bemerken ist, da der Wind einen viel größeren Einfluss hat.

Mit dem roten Mond der Mondfinsternis hat das alles also gar nichts zu tun. Der einzige Zusammenhang ist der, dass Mondfinsternisse bei Vollmond auftreten. Bei Voll- und Neumond ist die Flut besonders stark, weil dann Sonnen- und Mondgezeiten sich addieren (denn auch die Sonne übt Gezeitenkräfte aus).

Will man weiter ins Detail gehen, wird es komplizierter – wer wissen will, warum eigentlich die Zentrifugalkraft überall auf der Erde gleich groß ist; wieso man die Zentrifugalkraft zur Erklärung eigentlich gar nicht braucht und wieso die Reibung der Flutberge an der Erdoberfläche bedeutet, dass unser Tag immer länger wird, kann das hier nachlesen: physik.wissenstexte.de/gezeiten.htm.

© Wiebke Salzmann